從白花油的童年記憶到身體律動的治癒,從無言的道歉到對兄弟關係的重新定義。朱栢謙與朱栢康用 40 多年時間去證明,真正的兄弟情誼不應囿於傳統框架,而是在彼此給予的成長空間中,建立 起二人獨特的羈絆。在這場 GQ Dialogue 對話中,兩兄弟展現出一種超越語言的默契。

朱栢康:回顧童年最深刻的記憶,是我蜷在房間看你打電動,指指點點說個不停。往往窩在 被子裡玩到睡着,早晨醒來,卻見你依然在熒幕前奮戰。那畫面,如今想來確實微妙。

朱栢謙:而我永遠記得你四歲生病那次。我和表哥拼命替你擦白花油,後來情急想送你去醫院,可那年我才八歲,根本抱不動你,只能死命用雙臂箍着,差點讓你窒息——那一幕至今仍刻在我腦海裡。

回想還是很感動。不過打電動確實是我們兄弟,包括朱凌凌一班手足不變的共同愛好。現在我最大的心願就是跟白只玩一次恐怖遊戲。說來好笑,他是那種連恐怖片都不敢看的膽小鬼,卻得硬着頭皮演恐怖電影的主角。

說起只有我們兄弟之間才懂的暗號,你還記得我總在拍照時捏你屁股嗎?直到現在上台表演時,我還是改不掉這習慣。

還有和老闆開會時在桌下偷偷踢互踢,或是使個臉頰震動的暗示。我們之間從來不缺這種五花八門的暗號。

但現在連這些都不需要了,一個眼神已足夠;甚至無需動作,純靠精神感應就能彼此意會。這種 默契是歲月養成的,是外人無法介入的溝通方式。

當然我們也有意見不合的時候。年輕時總不懂修飾批評,動不動就吵;如今才明白,兄弟間說真心話也需要智慧,要懂得留白,給予空間。

我很少批評你。我認為每人對事物都有自己的看法,不容別人指手畫腳。所以與其作出批評,我寧可站在你的立場,理解你為何如此決定。 對我來說,更重要的是騰出空間,讓你自己突破。男人最需要的,是自己解開心結。

你從不對我說教,卻總用輕描淡寫的方式讓我相信「我可以做到」。這種陪伴與信任,比任何激勵的話更實在。

而你最讓我感動的,也不是某句鼓勵,而是有一次在我最低谷時,你特地來工作室帶我做身 體律動。整整九分鐘的痛苦訓練,你沒多說甚麼,只低聲說 「你可以的,繼續吧」 。如今回 想,才讀懂你眼神裡藏了多深的愛。記得你在金像獎台上領獎時,我在台下大哭了三分鐘, 彷彿一生的眼淚都在那刻流盡。因為我深深明白那份榮耀背後,是所有你經歷過的艱難。

常有人說兄弟最好不要一起工作,以免傷感情,但我完全不認同。每次被問到最想和哪位演員合作,我總回答是朱凌凌一班兄弟。因為我們那種默契,在別人身上找不到。排戲時一個簡單動作,就知對方需要甚麼,省去太多繞彎路的工夫。

也有人問我們兄弟之間會否有比較的心態?我從沒想過這問題。我一直覺得,你的成就就是 我的成就,重要的是我們一起生活。你們總勸我要 「自私到極致」 ,別為你們付出太多。能說出這種話,何嘗不是一種支持?還有甚麼需要斤斤計較的?

我們之間從不需要言語上的道歉,只用行動表達,彼此就能諒解。只要有足夠信任,一個眼神便已足夠。一世人流流長,有些事不用說得太白,心裏感受到就好。

如果生命只剩一天可以相處?我會先陪媽媽飲早茶,再去水街和沙田第一城,走一遍我們小時成長的地方,最後一起看一場日落。

我的想法卻不太一樣。我不想凝重地做任何儀式,甚至不必刻意相聚迎接終結,那樣太痛苦,也沒必要,反正死後我們在天家都會再聚。或許我只會打通電話給你,開玩笑問: 「要死了,你那邊怎麼樣?」笑着度過就好。

Text: Joel Leung

Photography: Ki Tang

Styling: Kyle Tang

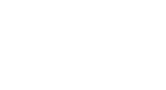

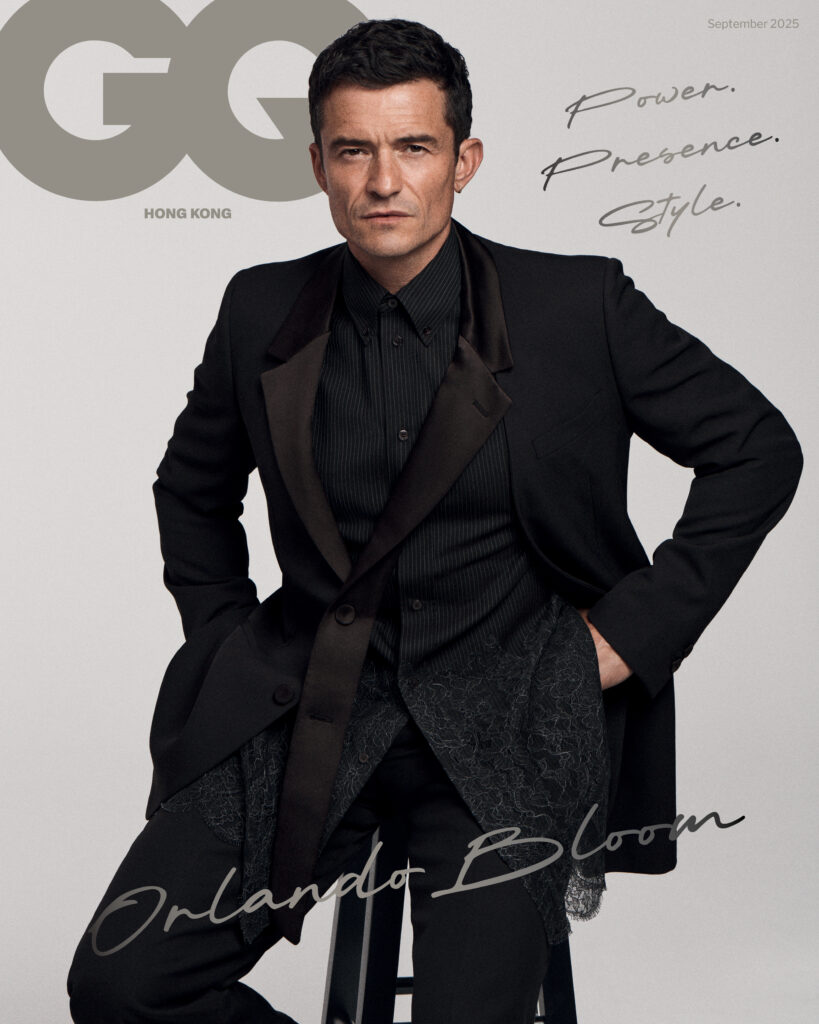

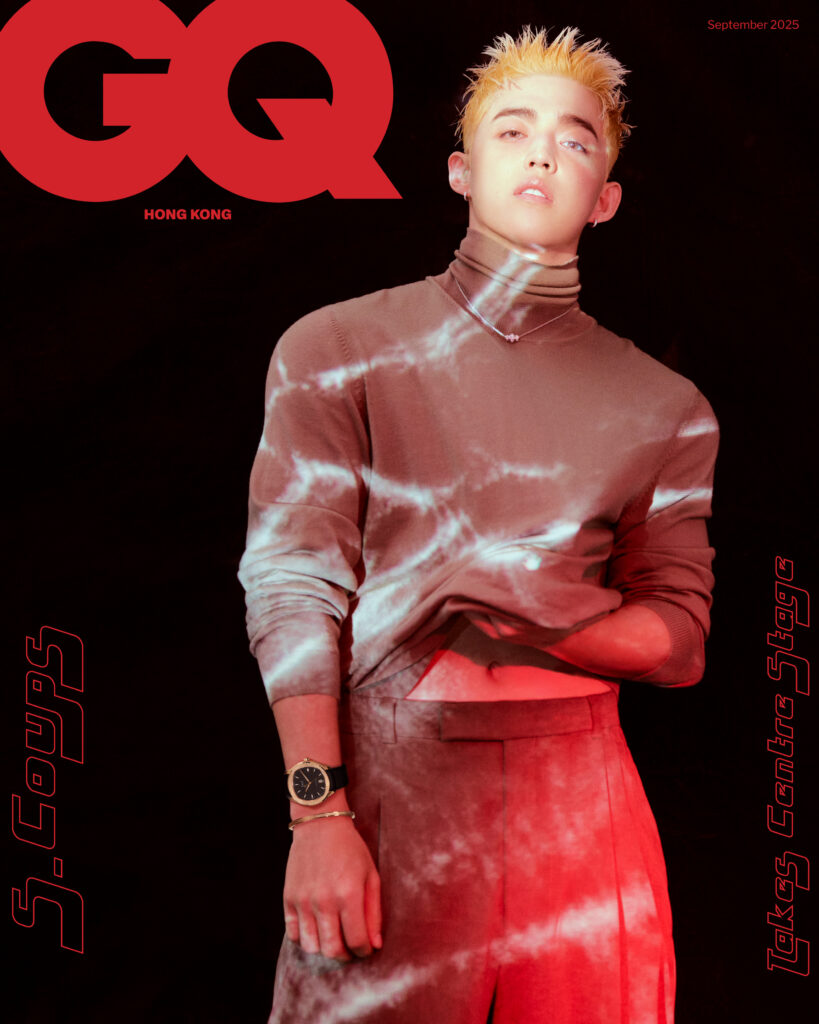

文章轉載自 9 月份《GQ Hong Kong》創刊號