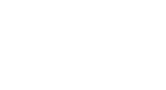

早十年以 Kanye West(Ye)的 YEEZY 和 Virgil Abloh 的 Off-White 馬首是瞻的街頭 HYPE 文化,隨著 Virgil 的殞落、Ye 的不穩定狀態和新世代對品牌炒作產品的營銷手法感到厭倦後,這股文化和當中表表者的影響力,如今早已大大減退。Virgil 以外,同樣跟 Ye 亦師亦友的 Matthew M. Williams、Heron Preston、Samuel Ross 等近年已相對低調,例如 Matthew M. Williams 的個人品牌 1017 ALYX 9SM 被鄭志剛 Adrian Cheng 收購、Heron Preston 的同名品牌因母企 New Guards Group 破產而停擺,還有 Samuel Ross 將 A-COLD-WALL* 售予 Tomorrow Limited。

Matthew M. Williams 和 Heron Preston 相繼宣布回歸

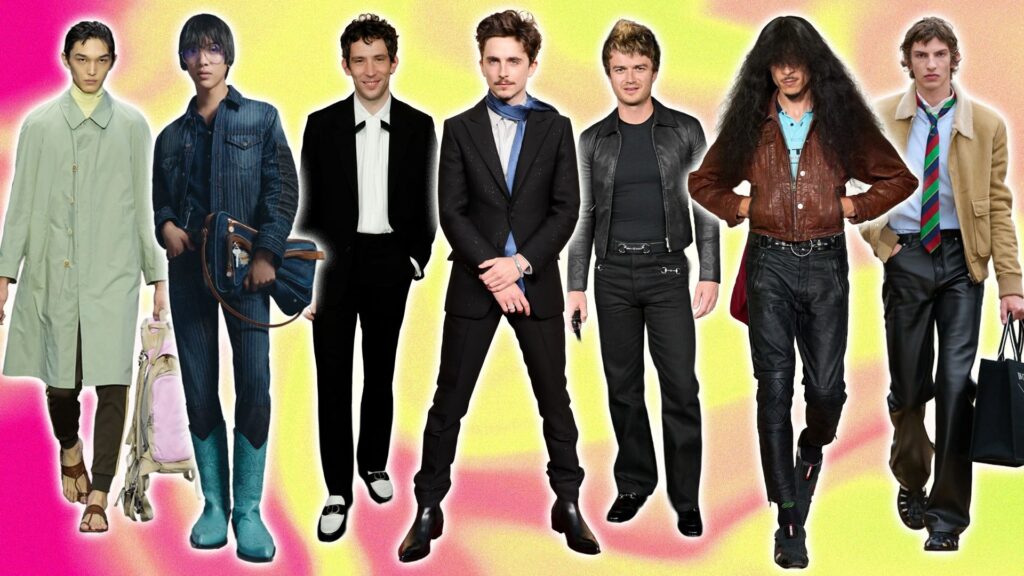

正當大家都快要遺忘了這些隨 HYPE 文化而崛起的設計師時,近期他們又陸續宣布回歸,繼 Matthew M. Williams 數月前在 2026 春夏巴黎時裝週推出全新個人同名品牌之後,Heron Preston 近日亦宣布奪回所有權後重啟其個人同名品牌。至於相對比較活躍的 Samuel Ross,大家都以為他會以產品設計師身份專心發展其個人工業設計工作室 SR_A 時,去年又決定以工作室名義推出了全新時裝品牌。

HYPE 文化的頂點是 Hi-Street,為何有人成功維持影響力,有人卻無以為繼?

街頭 HYPE 文化當時的龐大影響力,大得連一眾傳統 luxury 大牌也無法忽視。結果,Louis Vuitton 讓 Kim Jones 找來 Supreme 聯乘,後來更直接讓 Virgil 擔任藝術監督;Vetements 的成功吸引到 Balenciaga 邀請 Demna Gvasalia 入主;連 Givenchy 也對 Matthew M. Williams 招手。

那麼為何 Matthew M. Williams 最終敗退,而 Virgil 卻能口碑和銷量兼收,Kim Jones 和 Demna 長做長有?如果不考慮手執的品牌知名度和客戶量來說,對比其他幾位設計師,Matthew M. Williams 的作品相對缺乏多元化、全面的原創性和設計元素,每次系列的主題特色亦不夠鮮明,就連最重要的聯乘項目也乏善可陳。總括而言,就是發揮不了街頭品牌的創作優勢之餘,又因而凸顯了街牌設計的弱點。其實從他今年同名品牌的新作可見,其作品的設計定位依然有點模稜兩可,難以讓人留下深刻印象。

聯乘項目依然是最佳定位和出路?

雖然有人歡喜有人愁,但我們仍然能歸納上述所有設計師共通的成功之處,就是他們在聯乘項目上的出色發揮,大部分作品都能成功得到正面迴響。例如剛才提到 Kim Jones 主理下 Louis Vuitton 跟 Supreme 的聯乘、最後無法正式推出的 Dior 聯乘 Cactus Jack by Travis Scott;Demna 的 Balenciaga 聯乘 adidas、YEEZY GAP,還有讓 Virgil 改朝換代的 Nike「The Ten」,這些都不在話下。就連 Heron Preston for Calvin Klein 系列、1017 ALYX 9SM 聯乘 Nike、Samuel Ross 之前的 Hublot Big Bang SR_A 以至近期的 ZARA 聯乘等,都無一不備受關注。

而且,聯乘項目的最大賣點並不是原創性和完整度,而是跨越品牌領域、定位、風格甚至價格的雙方或多方合作下,不同品牌元素融合後所帶來的驚喜和別注程度,這正好掩飾了街頭品牌設計師的部分弱點。當 New Balance 有份讓 Miu Miu 變得隨街可見,Jonathan Anderson 的 JW Anderson 跟 Uniqlo 依然維持合作關係,Heron Preston 和 Matthew M. Williams 或許是時候開始尋找自己新的(或找回舊的)聯乘夥伴。