1 《Aghori Mhori Mei》- The Smashing Pumpkins

美國老牌樂隊 The Smashing Pumpkins於 1988年在芝加哥由 Billy Corgan 創立,以 shoegaze、grunge 和夢幻搖滾聞名,1993年專輯《Siamese Dream》與1995年《Mellon Collie and the Infinite Sadness》中的《1979》成為 90 年代人盡皆知的經典,他們融合迷幻、哥德與重金屬風格,創造出獨特聲響。 創始成員還包括吉他手 James Iha 、貝斯手 D’arcy Wretzky 和鼓手 Jimmy Chamberlin 。樂團在 2000 年解散,2006年復出,自2006年重組以來經歷了多次陣容變動,Billy Corgan 一直是主要詞曲創作者,也是自樂團成立以來唯一的固定成員。目前的陣容包括 James Iha 和 Jimmy Chamberlin。他們在2024 以低調姿態發布新專輯《Aghori Mhori Mei》,卻展現了樂團經典陣容的凝聚力與創意火花。開場曲《Pentagrams》彰顯三位元老間的絕佳默契;《Sighommi》和《War Dreams Of Itself》釋放出近年來最重型的 riff;壓軸曲《Murnau》以管弦樂與合成器的交織,向表現主義默片大師F.W. Murnau致敬。專輯中詩意的敘事與時空交錯的隱喻,細膩捕捉了旅途中回望過往的情感,呈現一張既直白又深邃的作品,被讚為近20年最佳。

2 《Tron: Ares (Original Motion Picture Soundtrack)》- Nine Inch Nails

Nine Inch Nails 於 1988 年在美國 Cleveland 由 Trent Reznor 創立,以工業搖滾與電子風格融合聞名,1994 年專輯《The Downward Spiral》及其單曲《Closer》定義了 90 年代工業音樂。他們擅長黑暗、情緒化的聲響,影響多個世代,Trent Reznor 和另一成員 Atticus Ross 在 2010 年代開始專注於以組合身份創作電影配樂,包括《Gone Girl》和彼思動畫。Nine Inch Nails 久違以樂隊身份為電影《Tron: Ares》創作原聲帶,並將於9月19日發行,主打歌《As Alive as You Need Me to Be》已經推出,融合電子與工業元素。

3 《Psycho Killer》MV – Talking Heads

Talking Heads 絕對是當代在主流和藝術之間同樣享負盛名的樂隊之一,他們於 1975 年在紐約由 David Byrne、Chris Frantz、Tina Weymouth 和 Jerry Harrison 組成,以新浪潮與另類搖滾聞名。他們的 1977 年單曲《Psycho Killer》與 1983 年專輯《Speaking in Tongues》中的《Burning Down the House》奠定傳奇地位,融合 funk、post punk 與藝術搖滾。為慶祝成軍 50 週年,他們在歌曲推出 48 年後首次推出《Psycho Killer》MV,由 Mike Mills 執導,奧斯卡提名愛爾蘭演員 Saoirse Ronan 主演,描繪一位上班族在日常中舞蹈、抽搐與尖叫,捕捉歌曲顛覆美學。樂團於1991年解散,成員各自專注個人項目,但 2025 年預告更多 50 週年活動,可能包括巡演或再版。

4 《X-Ray Eyes》 – LCD Soundsystem

LCD Soundsystem 於 2002 年在紐約由 James Murphy 創立,開創了 2000 年代初的 indie sleaze 美學。他們的單曲《Daft Punk Is Playing at My House》與專輯《Sound of Silver》將派對節奏與內省歌詞結合,奠定獨立電子音樂先驅地位,影響了 Yeah Yeah Yeahs、The Rapture 等樂團。indie sleaze融合了 post punk 的復甦、獨立搖滾的 DIY 精神、舞曲的節奏能量與 grunge 搖滾的粗糲質感,創造出略顯邋遢卻充滿魅力的聲響與視覺風格,其影響包括復古T恤、緊身牛仔褲、低解析度數位相機美學與頹廢派對文化,LCD Soundsystem 的粗糙合成器、Funk 貝斯線與 Murphy 的半說半唱風格,定義了 indie sleaze 的夜生活情調,成為 2000 年代紐約音樂場景的代名詞。2020年代,indie sleaze復興席捲流行文化,LCD Soundsystem 的音樂被視為這股浪潮的靈感核心。新單曲《X-Ray Eyes》延續舞曲與朋克融合風格,預告新專輯將進一步探索電子搖滾邊界。樂團於2011年短暫解散,2016年復出後持續活躍,並將於2025年9月25日與26日在好萊塢露天劇場與 Pulp 聯合演出,這場演出是兩團繼 2013 年合作單曲《After You》後的再聚。

5 《More》- Pulp

作為英倫四大班霸之一的 Pulp 於 1978 年在英國由 Jarvis Cocker 創立,最初走後朋克風格,經過多次成員更換,1990年代以華麗的藝術搖滾聞名。他們因 1995 年的專輯《Different Class》及其單曲《Common People》席捲全球,諷刺階級與慾望的主題成為英倫搖滾經典,定義了 Britpop 時代。Pulp 於2002 年後,在 24 年來沒有創造新的作品,只有巡演,更曾經在 Clockenflap 期間來過香港演出,直到今年震撼回歸,並帶來專輯《More》,更把這張作品獻給兩年前逝世的低音結他手 Steve Mackey。Cocker 在這張專輯中以詼諧風趣和智慧探討性慾和人生,主打曲《Spike Island》貫徹樂隊經典風格,歌曲如《My Sex》和《Tina》充滿歐陸迪斯科與弦樂編曲。Cocker 形容這張專輯代表着現階段的年紀,融合巴洛克編曲,延續 Pulp 性感畸形美學。

6 《Private Music》- Deftones

Deftones 於 1988 年在美國加州薩克拉門托成立,1990年代以融合空靈聲線、shoegaze和實驗性玩弄的另類金屬風格聞名。他們的專輯《White Pony》及其單曲《Change (In the House of Flies)》帶來商業與評論成功,奠定 Nu-Metal 搖滾地位。新專輯《Private Music》將於 8 月 22 日發行,主打單曲《My Mind Is a Mountain》延續2020年《Ohms》的沉重 riff 與氛圍元素,由 Nick Raskulinecz 製作。Deftones 2026 年將展開北美與歐洲巡演,與 Denzel Curry 和 Drug Church 同台。

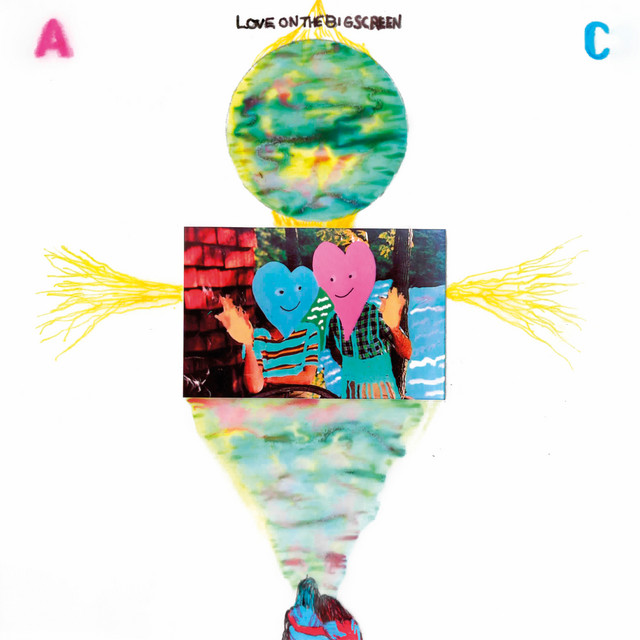

7 《Love on the Big Screen》- Animal Collective

Animal Collective 於 1990 年代中期在美國巴爾的摩由 Avey Tare、Panda Bear、Geologist 和 Deakin 組成,成員名稱均為藝名,以實驗迷幻音樂在獨立音樂圈嶄露頭角。他們的 2004 年專輯《Sung Tongs》以原聲民謠與迷幻元素的創新融合獲得好評,而 2009 年的《Merriweather Post Pavilion》更因其電子、迷幻與流行音樂的突破性結合,被媒體譽為2000年代最佳專輯之一。他們在 2025 年發行新單曲《Love on the Big Screen》與B面曲《Buddies on the Blackboard》,由Avey Tare和Adam McDaniel製作,並於 8 月推出限量 7 吋黑膠,延續樂團標誌性的迷幻風格,探索愛情、銀幕虛實與夢幻節奏的交織,後者帶有dub音樂元素,延續實驗旅程。

8 Honorable Mention :《The Collective》- Kim Gordon

Sonic Youth 於1981年在紐約由 Kim Gordon、Thurston Moore 和 Lee Ranaldo 創立,從70年代尾的 No Wave 場景崛起的噪音搖滾先鋒。他們的 1988 年專輯《Daydream Nation》被譽為獨立搖滾經典,影響了一整個世代的另類音樂,帶來先驅性的實驗噪音。Sonic Youth 於 2011 年因 Gordon 與 Moore 離婚解散,Gordon 轉向個人與 Body/Head 項目,Kim Gordon在 2024 年推出第二張個人專輯《The Collective》,與Justin Raisen合作,融合trap、dub 與工業噪音,探討手機成癮與孤獨,延續她40年來對主流文化的尖銳觀察,充滿破碎與即興的能量,獲得高度評價。其主打單曲《BYE BYE》的音樂錄影帶更找來 Gordon 的女兒 Coco Gordon Moore 主演,描繪青少年叛逆故事,強化專輯的個人與文化敘事。

Image Courtesy of Spotify