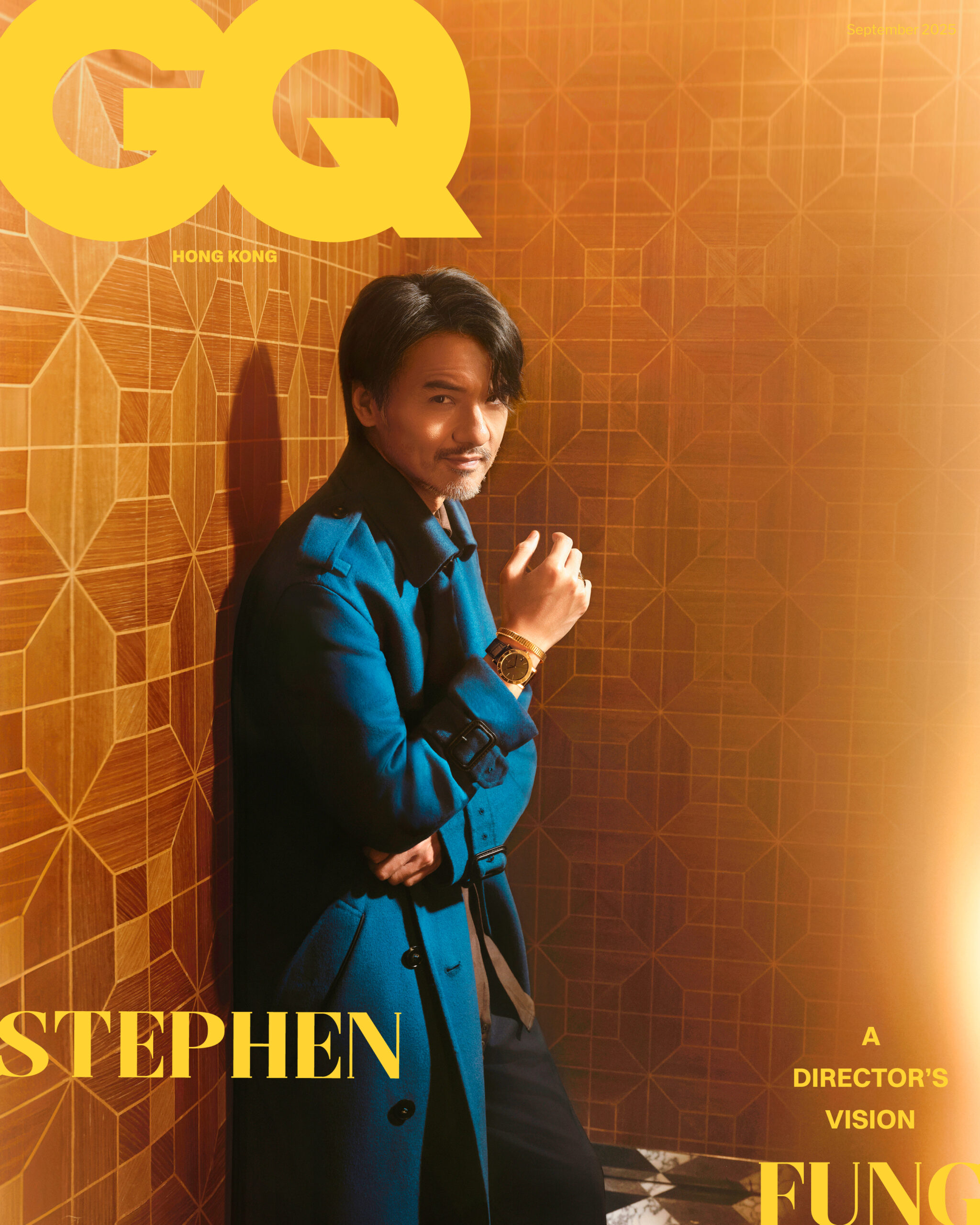

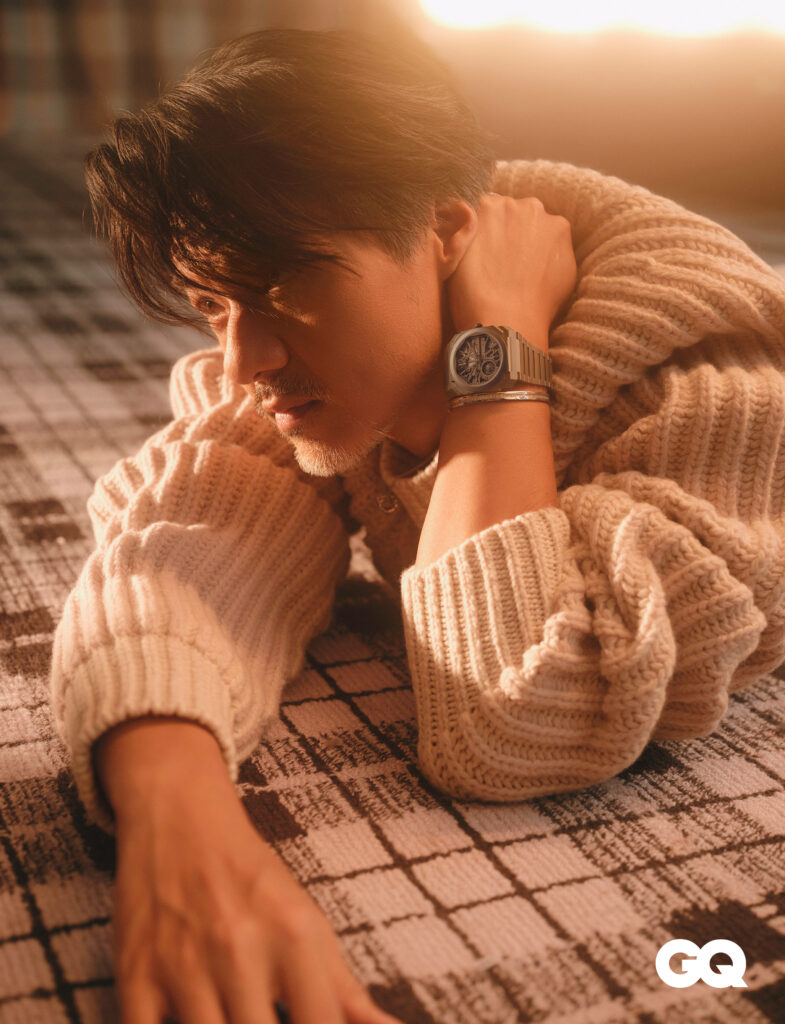

訪問當日,馮德倫步入 Rosewood 酒店的拍攝現場時,其誠摯笑靨瞬間傾倒現場眾人。然而在開拍之際,他對鏡頭前的每寸光影皆有詩人般的執著,衣飾、燈光、背景與角度轉換間,其出自導演本色的銳利視角,為拍攝加添了細膩的層次和質感。

我們的訪談,當然是從他最新的創意企劃《Bucket Man》談起;而《Bucket Man》的起源,本身就是一場顛覆傳統的創意風暴。

「一切是從一個數碼藝術作品開始的。我看到一個頭戴水桶的角色,覺得非常有趣—它讓我聯想起小時候家裏那個萬能的紅 A 水桶,是那麼的『香港』,那麼的日常。」馮德倫沒有選擇從龐大的世界觀或複雜的角色設定入手,而是從一個極其簡單、甚至有些滑稽的意象出發:水桶不再只是容器,而是一種象徵—它代表着一種就地取材、能屈能伸、靈活變通的香港精神。當困難來臨時,人們隨手拿起水桶,既能擋雨,也能儲水,更能成為創意的起點。「我不希望把這個水桶變成一個太沉重的隱喻。這個動漫英雄很好笑,他有打鬥動作,亦讓人想起自己的童年—你媽媽可能就是用這個膠水桶來洗碗的。當你有共鳴,就自然會理解;沒有,也沒關係。這只是一個輕鬆的動漫,它不需要被過度解讀。重要的是它夠鮮明、夠本土,踢着拖鞋就能飛簷走壁。」這種舉重若輕的態度,正是馮德倫創作哲學的核心:創意不應該先有太多前設和計算,不妨順着感覺而行,回到最初、最純粹觸動自己的那個原點。

許多人認識馮德倫,是從《特警新人類》、《太極》這類警匪或武打類型電影開始的,但事實上,他的創作基因中,一直充滿着幽默與顛覆的底色。「我喜歡輕鬆甚至帶點偏鋒的創作風格,過份說教或正經八八的題材不是我的那杯茶。我第一套執導的劇情長片《大佬愛美麗》、之後的《精武家庭》,以至早期作品《老馮日記》等,都偏愛滲入一些輕鬆幽默,甚至開宗明義去搞笑的情節。就算涉及比較嚴謹認真的主題,例如傳統的武俠世界,我也會盡量加入一些反轉或顛覆性的元素,譬如我拍攝武俠電影《太極》時,便加入了帶點瘋狂的 steampunk 美學。」

他說得一點沒錯,為甚麼英雄一定要苦大仇深?為甚麼武俠一定要沉重?這種把嚴肅題材進行幽默解構的傾向,一直貫穿於他的整個創作生涯,亦成為了他一個鮮明的個人風格。《Bucket Man》的調性其實更接近《IQ 博士》、早期《龍珠》,或是近年的《Sakamoto Days》—雖也有激烈的動作場面,但更重視幽默感;有故事,但不把自己太當一回事。「我們做創作的人,不是要拯救地球,也不是要阻止戰爭。我們不需要把自己放在太嚴肅的位置。有時候,帶點童真,反而更能貼近人心。」這種態度,不僅是對內容的突破,更是對整個創作生態的一種反思:為甚麼我們總是被類型框住?為甚麼搞笑就等於不認真?馮德倫用實際行動證明,幽默本身,就是一種強大的創意武器。

在談及創意與潮流的關係時,馮德倫對「何謂 Icon」提出了深刻的見解:「Icon 不是在單一領域有成就就足夠的,更重要的是來自大眾的認可與接觸。」他強調,一個真正的 Icon 需要經過時間的淬煉與眾人的共同印證。「我告訴你我是喜劇天才,但你卻認為一點都不好笑,那就只是自我感覺良好而已。無論是音樂 Icon 還是時尚 Icon,都需要人群的見證和歷史的洗禮去印證你的地位。」馮德倫認為,Icon 是不能夠被刻意製造出來的,而是必須經過歲月的沉澱。「要經歷一些風浪後,你仍然能維持在那個位置,才會被認可為 Icon。」這份對 Icon 的定義,反映了他對創意工作的深刻理解—真正的經典需要經得起時間的考驗,而非短暫的炒作。

提起創意與潮流,不能不提馮德倫今次為了讓《Bucket Man》更具突破性,竟然邀得了久未推出新 figure 玩具的香港潮玩教父 Michael Lau 合作。這次合作,本身就是一場跨越領域的創意實驗。「Michael 很久沒有造過新 figure 角色了,我們今次的創作從一個數碼漫畫角色出發,再發展成實體模型,最後又回到動漫—整個過程本身就是一種創意循環。」馮德倫特別強調,這次合作不是單純的跨界聯乘,而是兩個創意人對「何謂潮流」的共同探索。「很多人以為『潮』就是穿甚麼衣服、聽甚麼音樂。但我覺得,『潮』是一種心態,是你是否願意接受新事物,是否願意理解年輕人為甚麼這樣選擇。」就像黑膠唱片再度流行,背後不僅是復古,更是一種對串流音樂演算法推薦的反抗:「年輕人不想被告訴該聽甚麼,他們想自己決定。這種態度,本身就是『潮』。」

在演算法主宰內容的時代,創作者正面臨前所未有的重重挑戰:Netflix 根據大數據決定劇情走向,社交媒體根據點擊率定義何謂成功,馮德倫如何看待這種「算法桎梏」?「這是一個兩難。普羅大眾可能並不介意你幫他們做選擇,就像 Steve Jobs 曾說過:消費者其實不知道自己要甚麼,直到你把它造出來,但真正的創意人、年輕人,他們渴望表達自我,拒絕被標籤。」他認為,演算法可以提供參考,但絕不能成為創作的聖經:「如果你只是跟着數據走,最終只會生產出一堆倒模出來的東西。創意之所以可貴,正是因為它無法被計算。」

馮德倫以《Bucket Man》為例:「這個項目從一開始就不是『市場需要甚麼』的產物,它是從我個人喜歡的一個數碼藝術品出發,再到一個我想講的故事,如果一開始就考慮市場要不要一個『水桶英雄』,可能這一切根本不會發生。」

從《Bucket Man》的紅水桶,到對演算法創意的批判,馮德倫的創作生涯,始終抱持着一個從容不迫卻堅定不移的態度—反抗「約定俗成」,以廣東話俗語來說,就是「老馮」不甘於太老馮。「中國人很容易以貌取人—留長頭髮就是『飛仔』,做醫生、律師就是成功人士。這種思維也延伸到創作中:動漫就該是這樣,電影就該是那樣,超級英雄就要穿緊身衣,武功高手就應該長衫飄逸。」他認為,創意的本質,正是要打破這種慣性思考。為甚麼水桶不能是英雄?為甚麼搞笑不能有深度?為甚麼一定要跟隨成功的公式?他最後總結:「創意不是為了顛覆而顛覆,而是為了找回最真實的觸動。就像那個紅色水桶—它不一定對每個人都意義重大,但只要有一個人因為它想起自己的故事,這場創意革命就值得了。」

在一個充滿演算法、類型與框架的時代,馮德倫和他的《Bucket Man》提醒我們:創意從來不是為了符合他人的期望,而是為了跳出紅桶,看見更開濶的天空。

而這場革命,才剛剛開始。

Photography: Reuben Foong

Editorial Director: Jumius Wong

Creative Direction and Styling: Jenine Oh

Production Executive: Second Li

Producer: Carman Lam

Hair: Sev Tsang, Johnny Ho @ Hairculture

Makeup: Hetty Wong

Photographer’s assistant: Amos Lee, Kan Yuk

Lighting: Samuel Chan Tsz Ki

Lighting Assistant: Derek Li

Fashion Assistants: Sing Lei, Lok Chan

Location: Rosewood Hong Kong

Cover Wardrobe: Canali

Cover Watches & Jewellery: Bvlgari