「形之形成」(Forms of Becoming) 展覽由 WKM Gallery 呈獻,展出稲吉オサム (Osamu Inayoshi)、諸角拓海 (Takumi Morozumi)、尾花友久 (Tomohisa Obana) 以及尾花智子 (Tomoko Obana) 的陶瓷作品。這 4 位藝術家都深深紮根於日本那些擁有悠久陶藝傳統的土地,但他們並不滿足於傳統的既定框架。相反,他們將這些傳統作為創作的起點,帶著現代的視野與個人的情感,探索陶土的無限可能。事實上,對於日本人而言,陶瓷不僅僅是日常生活中的實用品,更是文化精神的象徵;它反映了當地人對自然的深刻崇敬、對不完美與曖昧之美的欣賞,以及追求朴實簡約的美學理念。

每個地域獨特的陶土與窯燒環境,孕育出風格迥異的陶藝語言,形成了一幅多彩的文化地圖。這次展覽猶如一段旅程,帶領我們穿梭於日本陶瓷的不同地域與歷史之中。諸角拓海的作品來自信樂町——日本著名的陶瓷之地;尾花家族則在伊賀市,這裡是伊賀燒的發源地;稲吉オサム則在渥美半島,用其獨特的渥美燒傳達著地域的記憶與情感。地域性不僅塑造了他們的創作實踐,也深深影響了作品的形態與質感:陶土的種類、窯火的燃燒方式、以及燒製技術,都成為作品不可或缺的元素。

日本陶瓷家推介:稲吉オサム (Osamu Inayoshi)

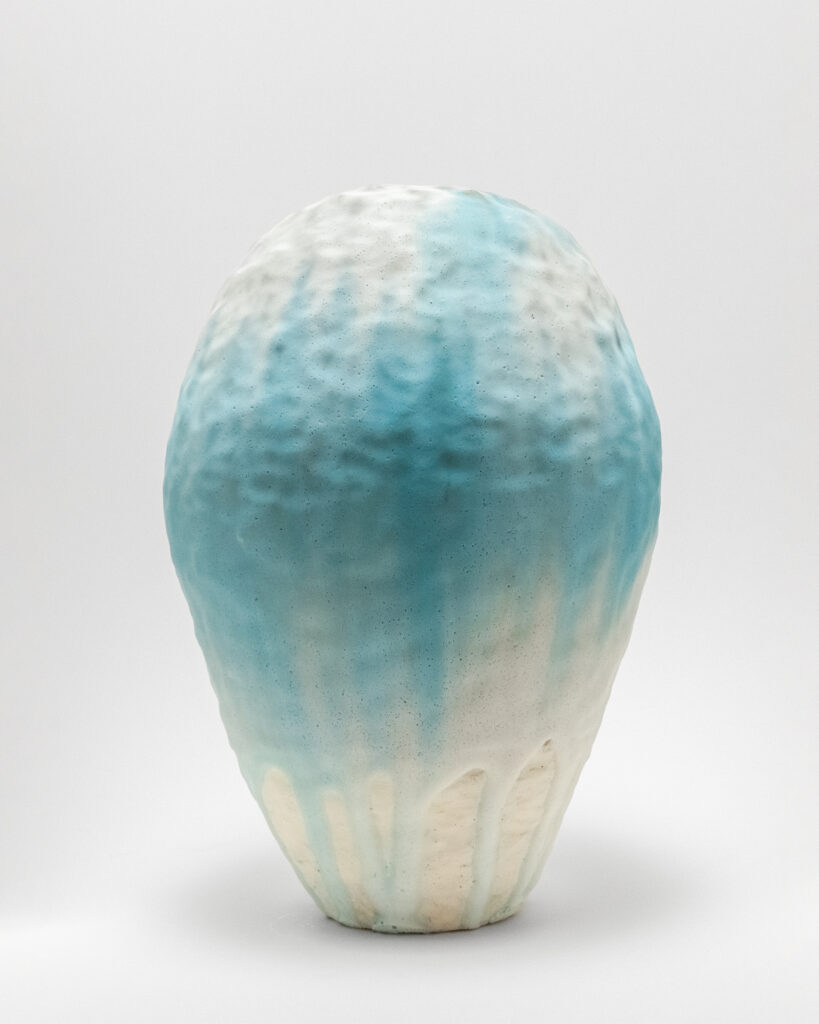

陶藝家稲吉オサム (Osamu Inayoshi)的創作實踐,宛如一場穿越時空的對話,將日本中世紀的陶藝傳統與當代美學巧妙交融。他的作品受到 12 至 13 世紀渥美燒(Atsumi ware)的深刻啟發,卻又在形式上進行重新詮釋,展現出一種既尊重歷史又充滿現代精神的藝術語言。稲吉抵抗工業化帶來的冷漠與千篇一律,用陶土、窯火與內在的精神對話,探索生命的脆弱與永恆、死亡的終結與傳承的延續。對他而言,創作不僅是技藝的展現,更是一種守護與傳承本土智慧的方式。每一件作品都像是一座橋樑,連結著過去與現在、祖先與土地,以及我們對於生命意義的反思。這份情感的投入,使他的陶藝作品不僅具有深厚的文化價值,也蘊含著對人性與自然的深刻關懷。

稲吉的作品已在國際舞台上贏得廣泛讚譽,包括英國的The Stratford Gallery(2025)、美國的Schaller Gallery(2025)以及紐約的Cavin-Morris Gallery(2019)等重要展覽,足跡遍布日本、英美兩地的展覽場域。這不僅證明了他的藝術魅力,也彰顯了陶藝在跨越地域與文化的同時,依然能傳達出那份源自土地的溫度與力量。

日本陶瓷家推介:諸角拓海 (Takumi Morozumi)

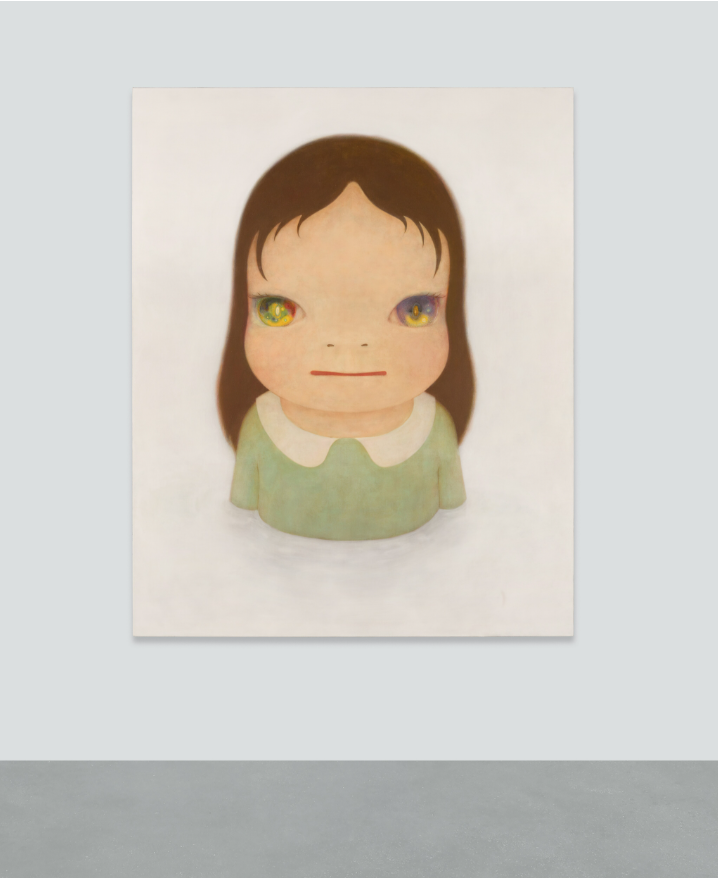

日本視覺藝術家諸角拓海的創作,始終以陶土作為核心語言。他將陶土視為一種永恆且充滿變化的媒材,承載著豐富的歷史、文化與藝術意涵。在他的作品中,陶土不僅是塑形的材料,更像是一段與過去對話的橋樑,一個連結土地與心靈的容器。自 2019 年畢業於阿爾弗雷德大學、獲得藝術學士學位,到2021年在奧斯陸國家藝術學院取得碩士學位,旅居多國的經歷為他賦予了更寬廣的視野,也讓他在創作中深刻體會到陶土的多重意義。

對諸角而言,陶土不僅是連結他日本根源的紐帶,更是承載著他在異國他鄉對美學感悟的容器。在雕塑創作中,他將個人的生命經驗、文化背景與內在情感沉澱於陶土之中,探索自我與空間、物質與氛圍、存在與虛無之間微妙的平衡與對話。這種過程不僅是技藝的展現,更是一段深刻的心靈旅程,讓作品充滿人性與詩意。他的作品曾在東京的《Clay Play》(2023)、奧斯陸的《Colorflow》(2023)以及《Irotoridori》(2022)展出,並被挪威國家裝飾藝術與設計美術館以及台灣新北市立鶯歌陶瓷博物館收藏。這些豐富的展出經歷,不僅證明他在國際舞台上的獨特聲音,也彰顯陶藝作為一種跨越文化與空間的語言,能深刻傳達個人與集體的情感與思考。

日本陶瓷家推介:尾花友久 (Tomohisa Obana)

尾花友久的陶藝探索,超越了傳統器皿的實用層面,他將燒製陶土視為一段融合精神與物質的深刻過程。在他的創作中,直覺與感性引導著他,並受到自然形態的啟發,作品不再僅僅是用來盛裝的器皿,而是一種對工藝與當代藝術界限的探問與挑戰。像是純粹的心形花瓶或搖搖欲墜的疊盤,這些作品摒棄了實用功能,轉而喚起觀者在「無用之用」中尋找意義的思考。

他的藝術旅程始於 2005 年,在京都嵯峨藝術大學短期大學部陶藝系完成學業,之後又在日本伊賀師從陶藝大師Darren Damonte兩年,並長期定居在那片孕育陶藝文化的土地上。這段經歷為他奠定了堅實的技藝基礎,也讓他更深刻地理解陶土與土地之間的連結。尾花友久的作品曾在東京的水犀展出(2023)、洛杉磯的Nonaka-Hill(2022)以及三藩市的Ratio 3(2021),這些展覽不僅彰顯了他的創作在國際間的影響力,更展現出他對於陶藝本身精神層面的持續探索。此外,他也積極參與芬蘭和土耳其舉辦的國際研討會與工作坊,將他的理念與感悟分享給來自不同文化背景的藝術同行,這使得他的作品不僅是個人情感的寄託,更是一場跨文化的對話。

日本陶瓷家推介:尾花智子 (Tomoko Obana)

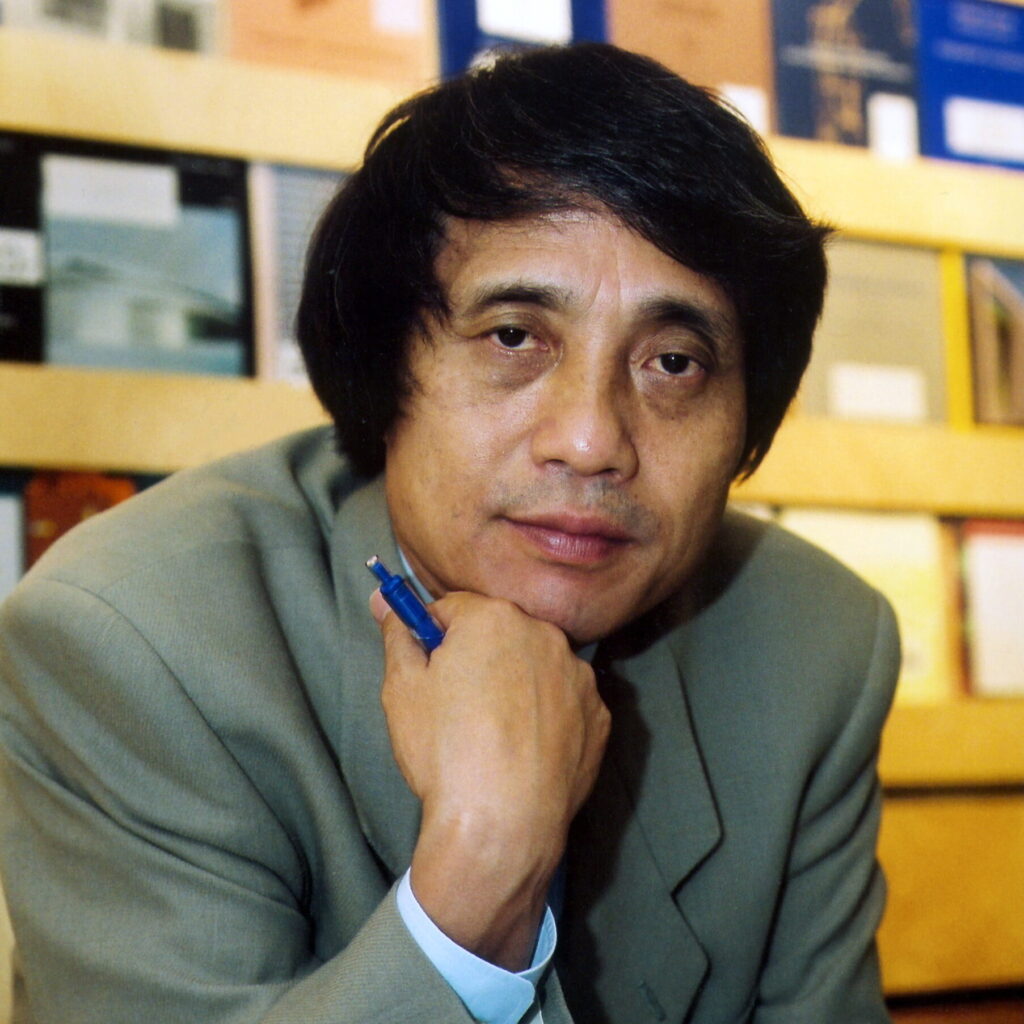

尾花智子以櫥窗雕塑的形式,巧妙地複刻工業量產的器物,像水瓶、香水瓶、藥瓶、酒瓶與果醬瓶等。這些瓶身的原型,或來自古董市集與超市的珍貴遺物,或是朋友贈予的心意之作,來源多元,既帶有濃厚的復古氣息,又融入了當代的生活意象。她用這些經典的器皿作為模版,灌注不同種類的陶泥漿,再經由柴燒的淬煉,讓木柴灰燼在窯中自然落下,形成獨特且不可預料的天然釉彩,猶如自然的紋理在作品表面綻放。

這些複製品不僅是對工業化批量生產的反思,更透過精心的組合與佈局,營造出一種微妙而有序的美感。每一個位置,常由細緻的網格嚴格規劃,彰顯她對細節的用心與嚴謹。她沉思於作品在窯火熏染、光影斑駁下的微妙變化——這些變化猶如時間與自然的記憶,賦予作品生命的痕跡。最終的佈局,似乎是向日本花道或枯山水庭園的美學致敬,暗藏著含蓄而深遠的文化意涵。

尾花智子畢業於京都造形藝術大學美術工藝系,並在滋賀縣立陶藝之森完成了一年的駐留計劃。在她的作品中,我們能感受到對傳統與現代的融合與反思,也體會到她對於物件背後故事的珍視與詩意。她的作品曾在東京、京都與洛杉磯展出,不僅拓展了她的藝術視野,也讓人深刻體會到陶藝在現代生活中蘊含的溫度與文化深度。

「形之形成」展覽

日期: 2025 年 11 月 22 日至 2026 年 1 月 3 日

時間: 星期二至星期六, 上午 11 時至 7 時 (星期日、星期一及公眾假期休息)

地址: WKM Gallery (黃竹坑道62號科達設計中心 20 樓)