在一個炎熱的夏日下午,於巴黎榮軍院內的一座臨時博物館,約 600 人耐心等候 Dior 男裝時裝騷的開始,當時裝界與名人圈中的代表人物肩並肩同坐,當中包括 Donatella Versace 與 Roger Federer ,同時間有過百萬人正觀看網上直播。

關注度如此高的關注度,顯而易見這場時裝騷猶如 2026 年春夏時裝季度的「超級碗」,整個 6 月的巴黎男裝週都為此鋪路。早在數月前,6 月 27 日這個日子早早已在日曆上被圈起來,因為時尚界都在期待 Jonathan Anderson — 這位新上任的 41 歲設計師 — 能否打破過去兩年銷售低迷、系列了無新意,還有人事更替不斷更替所帶來的行業困局。

一夜未眠的創意總監

當天早上舉行率先預覽的活動,Anderson 揉着眼在後台迎接一小撮傳媒,他有一種考試季研究生的感覺:疲憊卻充滿幹勁,少年感的蓬亂頭髮與一雙明亮的藍眼睛。他前一晚未有睡覺,並非因緊張或騷前派對,而是因為 Rihanna — 這位著名的夜貓子 — 凌晨3 時才現身來試身,他似乎全靠腎上腺素與香煙支撐,但仍然說道:「我覺得還不錯,很放鬆。」語氣並非完全在硬撐。

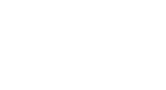

與許多知名設計師不同,Anderson 從不以神秘或古怪形象示人。Dior 一向吸引不少設計師,如 Yves Saint Laurent、John Galliano、Hedi Slimane,他們既是超凡的創意人物,同時保持令人難以捉摸的個性。然而 Anderson 則不同,表面看似是路上隨時都會遇上的路人,樸素無華,直到他開口說話,才會顯露出他是一個對當代酷兒藝術、經典椅子設計、與日本職人工藝陶瓷熱烈愛好者。他日常只穿着復古牛仔褲及素色毛衣,好像他只是一個知名設計師的弟弟,每年聖誕只會循例收到一件毛衣或襯衫作為禮物。倘若你不認識他,大概也不會特別留意得到這個會到超市買雞蛋的他,會是現今時尚圈中舉足輕重的大人物。

如今,這位世界上最具創意的設計師之一,同時是全球最具影響力的設計師之一,要重新塑造其中一個最享負盛名的時裝品牌。即使 Kim Jones 與 Maria Grazia Chiuri 先後出任 Dior 男裝與女裝的掌舵人期間,亦未能抵抗整體奢侈品消費下滑的浪潮。而且 Dior 並非普通品牌,它是 LVMH 王國的皇牌,也是法國時裝的國際象徵。自從 「Monsieur Dior」(Dior 先生,公司上下皆如此稱呼品牌創辦人,唯獨 Anderson 直呼其名)之後,從未有單一設計師同時全面掌管整個品牌,大眾期望 Anderson 帶領 Dior 開啟新的男裝時代,又會否期望太高?

從平凡到非凡

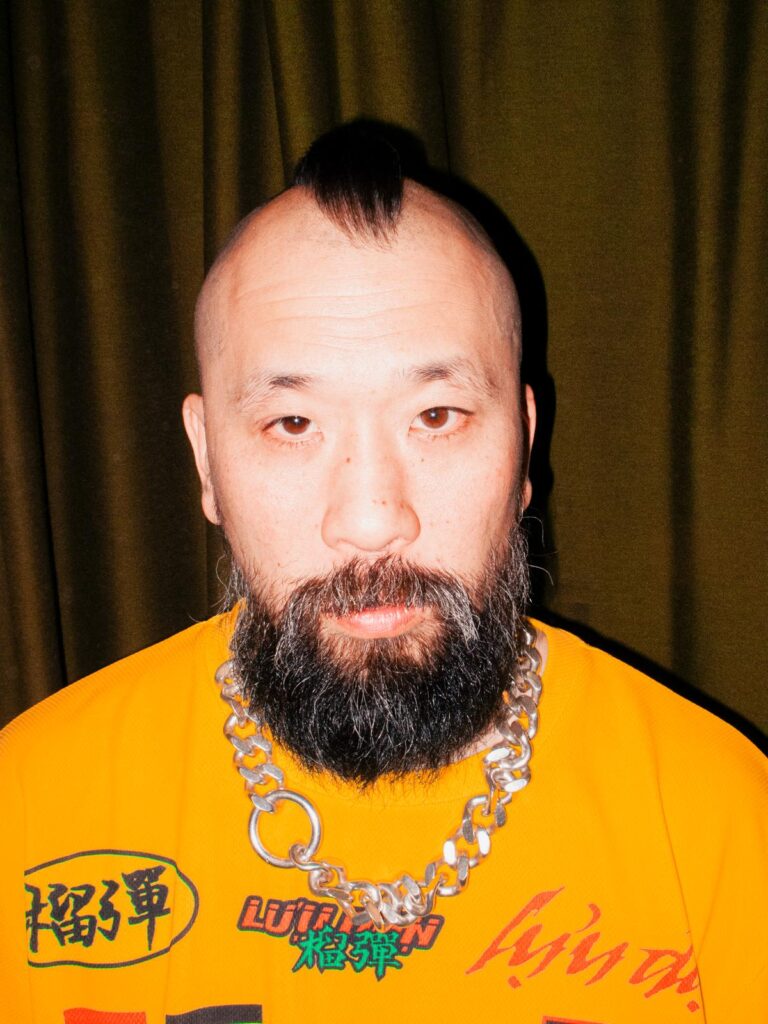

Anderson 出場時未必會令氣氛突變,但當他開始說話時,卻擁有極具感染力的口才。他經常以一連串自然而急速的獨白來闡述想法,言辭複雜如機械的機關一樣,常常接二連三帶來意想不到的想法。預覽活動當日他身穿格仔襯衫與復古 Levi’s 牛仔褲,形容自己需要「解碼再重編 Dior」時,同時不斷引述來自 Candy Darling、Jean Siméon Chardin、Bram Stoker、18 世紀法國傢俬、Gerhard Richter、Peter Hujar 與「Dior」本人的靈感。 Anderson 曾為意大利導演 Luca Guadagnino 電影《Challengers》及《Queer》擔任服裝設計,導演當日亦與攝影師在現場穿梭。

在 2 月加入 Dior 前,Anderson 在 LVMH 集團旗下另一品牌 Loewe 工作近 10 年,他在任內創作出充滿巧思且極為優美的作品,帶領穿者進入奇異的時尚幻想。例如 2022 年春夏系列的草坪大衣,或 2024 年春夏系列鑲滿水晶的超高腰牛仔褲。加上他 2008 年於倫敦創立的個人品牌 JW Anderson,他已建立了極具才華與高產的設計師名聲。值得注意的是,他總是着眼於未來,而非沉醉於過去的高光時刻,即使以舊作為靈感,也必定是為了孕育新概念。他揚言:「『Ownership』是時裝界最具破壞性的事,因為你從來不能真正擁有任何東西。當你提出一個創意或想法時,它已屬於別人,所以你必須再創造一個新的點子。」

等到首場時裝騷正式發佈時,整個會場成為時尚生態的縮影。先說名氣,無數一線明星雲集,Rihanna 等人坐在前排座位上,甚至傳媒都未必有位坐。其次是財力,整個灰色帳篷式場館鋪設了拼花木地板,以重現柏林 Gemäldegalerie 畫廊的場景 — 這是 Anderson 最愛的博物館之一。最後是文化軟實力的展現,牆上懸掛着兩幅 Chardin 的靜物畫,由 Dior 從蘇格蘭國家美術館與羅浮宮商借展出,緣於 LVMH 總裁 Bernard Arnault 曾協助羅浮宮購入藝術作品。

低調的宣言

若你沒能即時收看 Anderson 的 Dior 出道騷,或許也是在之後數日的社交平台上觀看的大眾之一。你大概已知道 Anderson 帶來了驚喜,他以出乎意料的低調風格征服全場。他沒有沿用於 Loewe 時的招牌超現實主義元素,也沒有重現 JW Anderson 的大膽解構主義(如將枕頭變成手袋,把破滑板融入毛衣)。相反,這一系列感覺就像關於當下男裝的全新宣言,呈現出真實而時尚的男士穿着。

時裝騷上展出的包括有挺身乾淨的府綢恤衫、條紋絲質領帶、鮮明的麻花針織毛衣,還有沿用愛爾蘭 Donegal 粗花呢製成的 Bar 外套、Slimane 式的褪色牛仔褲帶有一抹獨立音樂文化的頹廢感、羽絨外套與登山鞋則有着 gorpcore 戶外風,而 18 世紀法國貴族風格的彩色背心與外套,亦由 Dior 高級訂製工坊重製。至於 cargo 短褲,則以 Dior 最具代表性的裙裝打版方式來裁製,堪稱罕見的奢華之舉。有些模特兒甚至揹着 Dior Book Tote,上面印有 Bram Stoker 《Dracula》或 Truman Capote 《In Cold Blood》等書籍的封面。

Anderson 精於將概念性的作品轉化為市場可接受的商品,同時又能令商業設計充滿概念深度。然而要讓傳統男裝重現新鮮感絕非易事。最重要的是,整場時裝騷不帶規限意味 ,你能感受到 Anderson 鼓勵自由演繹的精神,他甚至建議混搭穿着,如以正裝外套配搭漁夫涼鞋,領帶倒轉佩戴。正如他在騷前所言,他希望為品牌重新帶來個人風格。他說:「我認為最終必須相信角色本身,」指的是他每次系列中創建的角色,「人為甚麼會渴望某件東西?其實他們是被它所代表的人物吸引。」

這個「初見」系列深得觀眾喜愛,全場起立報以熱烈鼓掌。荷里活一線男演員 Daniel Craig 更是最先站立致意的觀眾之一,他其後分享:「現場氣氛非常震撼,雖然他肩負重任,但我確信他能應付得到。」

隨着時間過去,愈發能夠看出 Anderson 的「戲服設計」正逐漸成形,正好映照着他對「角色」的建構。例如《Challengers》中帶有美式運動員氣息的網球服裝,或《Queer》裏他重新挖掘出的 50 年代剪裁,加入誘惑與摩登氣質。在電影中,Craig 身穿的麻布西裝是 70 年前的作品,雖然皺摺滿布,卻令人意外地切合當下氛圍。

當 Craig 談論到與 Jonathan Anderson 的合作時,他笑言:「我很擔心他在片場也會帶上他的日常工作影響戲服設計!」但他隨即補充,實際上兩者的影響方向正好相反。「出色的戲服設計師從不只着眼於好不好看,而是是否恰到好處。Jonathan 的戲服設計涉及怎樣穿、代表甚麼意義、功能為何、以及情感價值……這些全部都可在他日常工作有關。」

Dior 的歷史回聲

距離時裝騷舉行數星期後,《GQ》來到香榭麗舍大道附近,拜訪 Anderson 的辦公室。辦公室陳設刻意營造出一種雜亂而精緻的感覺,他逐一向我們介紹:放於一角的 Franz West 巨型燈,牆上懸掛的 Wolfgang Tillmans 靜物攝影,以及數個袖珍的法國古董衣櫃,還有來自他龐大藝術與傢俬收藏中的各式珍品 ,他時常將這些收藏於倫敦與巴黎居所及辦公室之間的心深之物重新編排。

我們停在 Tillmans 設計的金屬衣架旁,上面掛滿近一打色彩艷麗的 18 世紀法國背心。這些原件正是 Dior 高訂工坊複製的細緻藍本,為了達致當時的布料水準,工坊甚至重修古老織機。他與長期合作的造型師 Benjamin Bruno,將這些宮廷服飾配搭牛仔褲與運動鞋 ,看似帶點「褻瀆」意味,卻立時把古物放進現代時尚語境之內。Anderson 一邊撫摸一件當年售價可堪比今日一部法拉利的紫色波紋絲綢背心,一邊思考道:「我喜歡把它們放在身邊,因為它們本身帶有概念意味。這些都是極為激進大膽的男裝。」而這正正提醒了他:「我們總以為自己身處的時代很前衛,但其實我們真的算前衞嗎?」

Christian Dior 以他的首個時裝系列名留青史。1947 年,他推出的百褶裙及雕塑感外套,被後稍微稱為「New Look」風格,完全打破戰時物資緊縮下的嚴格配額限制。第二次世界大戰結束不足 18 個月後,這一系列帶來難以想像的勇氣:女性化、浪漫與對服裝享樂的回歸。換言之,引領時裝於時代巨變之際掀起革命,早已刻進品牌的 DNA。Anderson 對於此段歷史一直銘記於心。他說:「某種意義上,品牌規模大到可以忽然宣佈:『領帶又流行起來了。』 Christian Dior 當年就是:『我們要改變裙子。』一個這麼直接的舉動。某程度上,我現在就是說:沒錯,外面很多人都在做領帶,但我們要將它變成焦點。」Dior 擁有這種影響力,可以投下一個簡單但震撼的宣言,讓世界不得不追隨。

「某種意義上」:Anderson 的思考節奏

Anderson 幾乎所有見解都喜歡以「某種意義上」(in a weird way)起首。在 Loewe 的時裝騷後,每當他說出這句話,記者們往往會下意識身子前傾 — 因為這正是他將一個概念翻轉、從意想不到的角度審視之時,而他在這次辦公室短短 1 小時內便說了 24 次!「所以你已經決定把領帶帶回流行之列?」他回答:「對!因為我其實討厭領帶,也討厭西裝,但我現在身處一個以訂造為核心的品牌,所以我得思考,如何讓領帶重新變得更吸引。」

此時已近下午 5 點半,他坐在一張大理石長桌前,助理匆匆走進來將他的精緻陶瓷杯換成一杯新鮮滾燙的熱咖啡。他上身穿着一件海軍藍色衛衣,裏面配搭一件灰色 Polo 恤,下身仍然是他招牌的復古修身 Levi’s 牛仔褲,穿上了 On 波鞋。言談間,他不停把玩萬字夾、原子筆與煙盒。「今天又到『平常的一天』 — 我有 20 件事要做,件件都不一樣。」他看上去很疲累。

身為品牌歷史上的「全權總監」,Anderson 一年要負責 10 個系列,並首度涉足高級訂製。他大約需舉辦 6 場時裝騷,同時還要監督廣告、營銷、甚至 Dior 鞋盒裏的包裝紙,技術上來說都屬於他的工作範疇。你就明白為何從未有人能真正全部做到。

他不肯透露去年接獲 Dior 行政總裁 Delphine Arnault(LVMH 嫡系繼承人)電話時身處何地,只說當時人在度假。他坦言,加盟 Dior 的想法在此之前從未出現於腦海之中。他不謂言:「完全是個意外。」然而那時,他正覺得自己在 Loewe 的創作周期已經踏入終點。「這是一種令人恐懼的感覺,因為你發現好像已經把想說的都說完了,那接下來要怎樣好呢?」

2013 年 Anderson 加入西班牙皮具品牌 Loewe 前,該品牌在集團中幾乎乏人問津,甚至很多人連名字都不會讀。他幾乎把 Loewe 完全推倒重建,按照自己獨特的藝術與工藝品味,進行一個屬於自己的品牌專案計劃一樣。他稱 Loewe 是一個「文化品牌」,意即整個系列可以圍繞一幅 Pontormo 的祭壇畫,而不需要依賴品牌過去的典藏作品為靈感。最終,它更像一個流行文化品牌,影響力無處不在:從 Zendaya 在電影《Challengers》裏的 Loewe 手提包,到新銳設計師紛紛擁抱超現實與奇異風格,甚至社交媒體上一張爆紅的番茄照片被形容為「我無法解釋,但非常 Loewe!」有估算指,他將品牌年度收入從 2.3 億美元提升至近 20 億美元。他說:「我鍾愛 Loewe,那是我付出 11 年心血的結晶。」

不過,Dior 的規模完全不同。Anderson 解釋:「大概是 Loewe 的 10 倍。」這樣的份量足以讓領帶一舉回潮,也令人質疑他是否有足夠時間分身應付。但他非但不減少職務來專注於 Dior,反而愈做愈多。就在 Dior 時裝騷首演 10 日後,他亦發表了全新改版的 JW Anderson,醞釀已逾 1 年。這個版本更貼近他的個人喜好,像一個展示他所有興趣的櫃子,涵蓋 Shaker 極簡風格家具、錦緞絲短褲與 Lucie Rie 的茶杯。 JW Anderson 展覽設於巴黎一間藝術畫廊中,他甚至展示自創的 JW Anderson 茶包,味道似咖啡,目的是戒掉去年影響他健康的咖啡因 — 雖然最後他仍端着紙杯,喝着濃縮咖啡,並無奈笑言所有努力已破功。

奢侈品時代的轉折點

Anderson 加入 Dior 的時刻,對品牌與時裝界歷史而言都至關重要。於 Loewe 在任末期,整個行業開始走向低潮,若要解釋當下奢侈品牌普遍的困境,大概是文化氛圍正出現轉變:傳統的高訂與精英主義已不合時宜,消費者逐漸看穿所謂一分錢一分貨的假象,真相卻是品質多年來正漸漸下降,而價格卻不斷飛升。他們不想再被強行推銷,而是尋求自己認同的生活方式、一種願意投入其中的願景。

作為法國奢侈時尚的象徵,佔據 LVMH 總銷售額約一成的 Dior 正面對嚴峻的挑戰。Anderson 說:「我覺得時尚界正在進入一個非常、非常、非常奇怪的時期,因為大家都在質疑品牌、在尋找它的價值與意義。我認為,整個時尚界近年都太乏味了。」他認為疫情推遲了時尚界世代交替,本應帶來新視角的年輕力量未能及時進入圈子。去年夏天,他已經做好準備帶領變革。那時行業內大十多個主要品牌,都正在尋找新任創意總監,以注入新活力。他說:「我覺得有些東西必須要有所改變。如果我自己不改變,整個系統便也不會改變。」

事實上,雖然他的 Dior 任命直到今年 4 月才正式公佈,但他說去年 7 月已有此領悟,意味他的決定是引發全行業骨牌效應的起始之一。他當時以一頓午餐的時間考慮是否接受 Dior 的聘請,亦正因為他從未想過加盟 Dior,反而令這個機會愈發顯得吸引。「我在想:新鮮感究竟在哪裏?對我來說,不論品牌名字有多響亮,這才是最重要。如果對某個品牌愛得太深,就會失去挑戰它的勇氣。你甚至會假裝挑戰,其實只是被它扯入去。我對某些品牌實在太鍾愛,反而無法真正重塑。但過去我從未考慮過 Dior,所以我才有種感覺:OK,何不一試?」

模糊與多元

雖然 Dior 的核心業務是女裝,但他選擇以男裝揭開序幕亦十分合理。畢竟,Anderson 在 2008 年推出 JW Anderson 時便以男裝作起步。即使他不願承認,但今天大眾對男裝觀念的重大轉變,有不少影響來自於他。許多設計師與特定的男性典型形象緊密相連 — Dolce & Gabbana 的陽光男神,或 Hedi Slimane 在 Dior Homme 樹立的纖瘦浪漫少年—而 Anderson 的視野則更加多面向。

早在 2013 年,當時整個時裝界普遍仍未接受「性別解構」,他已在倫敦時裝週上,讓男性模特穿上荷葉邊皮短褲,開闢性別流動的男裝新領域。在 Loewe 時,他亦不斷挑戰男性刻板印象,他的時裝騷常矛人一種「弟弟偷穿哥哥的衣服」之感,在不同身份之間探索自我的氣氛。他的男裝總是慷慨且包容,既可以是酷兒藝術家,亦可以帶帶刻板的運動員特質。他本人出自運動世家,父親曾任愛爾蘭國家橄欖球隊隊長。

他說,如今的男性氣質早已變得模糊不清,「我覺得每個人都在尋找屬於自己新的男性特質。我熱愛男裝,也喜歡藉此探索自我,於是我思考:在當下時刻,男性氣質的新鮮感在哪裏?」他在 Loewe 最令人矚目的舉動之一,是去年邀請攝影師 David Sims 拍攝廣告,由 Daniel Craig 擔當演出,他身穿靈感來自 Richard Hawkins(洛杉磯酷兒藝術家)作品的服裝,散發出情色的張力,與他 007 時代的冷銳形象形成強烈對比。這並非 Anderson 首次讓直男巨星挑戰帶有酷兒意味的男裝風格,但這次卻引起全球轟動。Craig 說:「男性氣質或任何性取向,本就是極為複雜的事,是美麗且複雜。

Jonathan 正正以作品歌頌這一點。他的作品並非刻意要『女性化』或『男性化』,而是給我一種非常『人性化』的感覺。」

想像一下去年 Craig 在洛杉磯日落大道廣告牌上的模樣 — 長髮凌亂、如 Iggy Pop 般的嬉皮氣質 — 再與他今次 Dior 首演的出席造型相比:粗花呢西裝外套、條紋襯衫與 Repp 領帶,儼然是常春藤學院的藝術史教授。經歷多年性別解構與酷兒元素的探索後,Anderson 在 Dior 反而選擇提出一個經典甚至貴族化的男性形象。Anderson 解釋:「對 Daniel 而言,以這種方式呈現反倒更有新鮮感。但人必須不斷成長,我一直覺得,『固定的美學』十分困難,因為文化並非靜止不前。」

近來,他亦常常思考另一種當代男性制服 — 緊身而有彈性的剪裁,源自矽谷的科技休閒風。《Artificial》是 Luca Guadagnino 的新作,他為此負責戲服設計,主角正是 OpenAI 行政總裁 Sam Altman。Anderson 坦言:「在此之前,我對 AI 一無所知,甚至上星期才發現原來我 iPhone 已經內建 AI。」他反而更關心,如何從未來科技領袖單調的衣櫥中找到新意。「這幾乎是『頭腦壓倒衣裝』的例子,這挺有趣。在某種意義上,像 Altman 這樣的人穿上西裝,反而顯得異樣,甚至像外星人一樣。」雖然自己甚少使用,他對 AI 卻抱持樂觀態度。「我覺得沒有回頭路可走了,不過我們亦毋須恐懼,這就像當年有人害怕收音機,最終這些擔心都是多餘。」

改變,仍在進行中

「改變」無疑是今日 Dior 的關鍵字,男裝的下一個時代或許會延續他是次出道系列的風格,但以 Anderson 的特質,很可能會迅速變化,走向意想不到的新方向。有一刻,他提到最近思考胡士托音樂節的美學,當我們再追問男裝未來的走向時。「或許像 70 年代嬉皮士……至少目前我頗喜歡這個想法。我不知道應該如何尋找現代感,但我喜歡這份挑戰。4 年後我們再坐下來詳談,整個時尚版圖一定已經有了翻天覆地的改變,至於會向哪個方向走,我完全預想不到呢!」

Image by Nathaniel Goldberg & Dior

文章轉載自《GQ》美國版