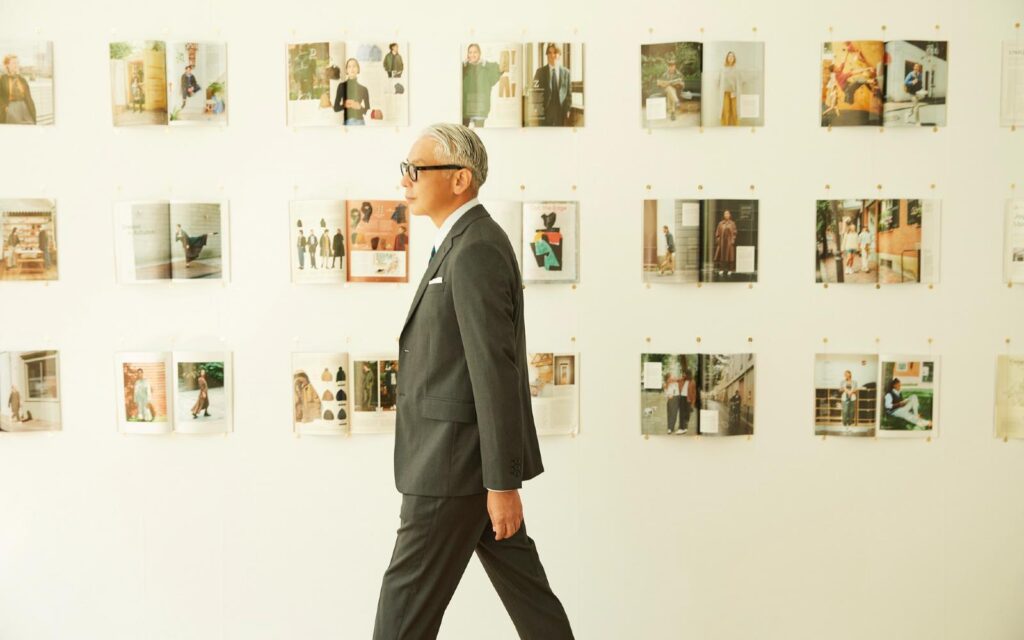

作為「City Boys」潮流文化復刻與創新的推手,在日本雜誌界立於高點的木下孝浩毅然於 2018 年離開《POPEYE》和 Magazine House,驚喜地加入了 Uniqlo 擔任行銷創意總監,更主理品牌刊物《LifeWear》,以另一身份繼續實踐他對紙本雜誌的追求。

GQ Hong Kong: 在紙媒界工作這麼多年,你認為雜誌在時裝界中擔任什麼角色呢?

木下孝浩:對我個人來說,始終「有形之物」皆有其存在的意義。對我而言,其實我偶爾也會上網,但我還是比較喜歡閱讀、看雜誌。全因為在我成長過程中,我認為在紙本上的資料會比較完整、清楚,兼容易搜尋,反觀網上的新聞或資訊卻難以翻查。

可否分享一下,為何多年來一直堅持推出《LifeWear》雜誌?

我認為每個人在生活中都有着很多不同的場景,也需要不同的服飾來配搭,所以堅持推出《LifeWear》的目的,是希望可以協助大家作出最正確的選擇。我們亦一直致力推廣品牌理念——「服適人生」,而這個思維並不是那麼容易讓全球不同人都感受或理解,所以希望通過《LifeWear》平台讓這個思維滲透到大家的腦海中。

而且在成長過程中,自己也是與雜誌伴隨成長,雜誌文化已成為與我不可分割的一部分,我認為自己與雜誌擁有許多緣分,雜誌也成就了自己的夢想。正因如此,我希望能夠再努力一點,回饋雜誌的存在,所以我希望能透過更好的作品,讓更多年輕人接觸雜誌,啟發他們重投雜誌的懷抱。

如何構思每一期《LifeWear》的內容呢?

儘管之前在《POPEYE》工作,還是現在為《LifeWear》編輯內容,從頭到尾就是必須要真實與誠實。皆因在我的理念中,創作一本雜誌猶如寫信給一位好朋友,信中內容從不會說謊,將最真實的心情、想法傳遞,多年來,我還是秉持一個不可抗拒的宗旨。

在 Uniqlo 的基因中,經常會聯乘不同藝術家、時裝設計師,這是木下先生你一直渴望帶給顧客的元素嗎?為何又有此想法呢?

Uniqlo 跟藝術家和設計師的跨界合作早在 2009 年便開始,加入品牌後我也努力延續這項優良傳統,努力地發掘更多有潛質的合作夥伴,一起創建具品味的項目。

對我而言,聯名合作有趣又有意義,因為通過這些企劃,能讓我了解更多顧客的需求與品味,從而拓展品牌更大的業務之餘,又可以讓品牌被更多不同界別的人所認識。加上,我最喜歡通過跨界合作來獲得新鮮的創作靈感,並將這些啟發應用到其他設計項目中。這種交流、溝通與互相成長的過程,是自己最在乎的。

木下先生多年在雜誌工作而孕育出的編輯思維,有沒有在參與品牌發展或合作企劃時得到優勢呢?

其實近年 AI(人工智慧)發展迅速,在生活中已習慣性地與 ChatGPT 溝通。人工智慧程式確實能提供更多、更快的資訊與答案。雖然相當方便,但無疑這會令人在任何層面都減少思考,而且經過多次發問後,AI 所提供的答案都是大同小異、千篇一律。

然而,作為雜誌編輯、總編輯的方向,是需要具備思考問題和探索獨到見解的能力。創作內容必須經過自己腦袋中反覆思考、研究,才能尋找到最佳的答案,而這能力可以應用於不同範疇,所以我非常認同編輯思維對品牌構建是擁有莫大幫助。

加上,其實編輯與創意總監的工作在本質上都有共通點,我認為:「假如我是一位咖啡店的老闆,我會不斷地思考應該實行哪個方案,才能讓更多顧客光臨店舖品嚐咖啡?又或是如何讓大家喜愛咖啡店的產品呢?又假設我是一位司機,我會思量、設計出舒適的車內空間,讓乘客擁有滿意安穩的乘車旅程。」所以其實不同工種都有相關性,就是必須站在他人的角度去思考,了解對方需要,從而盡力提供更完善的服務。

木下先生平日會穿什麼品牌的衣服,又會在哪裡購入呢?

在我的衣櫃中,Uniqlo 衣服佔據了 80%;而 Engineered Garments 與 A.PRESSE 各平均佔了 10%。另外,選購 Uniqlo 大多在銀座,Engineered Garments 則在紐約購買,A.PRESSE 便會到不同的展示會購買。