「Parasocial」是甚麼?它的起源由一部電視開始?

「Parasocial」最早由 1956 年芝加哥大學的社會學家提出,用來描述觀眾與電視明星之間單向的情感聯結。當時,電視剛剛普及,成為家庭娛樂的核心。觀眾會將自己與螢幕上的明星建立起一種「朋友」般的情感,即使明星從未知道他們的存在。這種關係是單向的:明星不知道觀眾的存在,但觀眾卻深信自己與明星有著親密的連結。隨着媒體形式的變遷,這個概念逐漸擴展到粉絲與網紅、虛擬角色、甚至 AI 機器人之間的關係;如今,這個詞已經深植於我們的日常語言,成為理解當代人際關係的一個重要切入點。

「Parasocial」為甚麼成為 2025 年的年度詞彙?

根據劍橋辭典的說法,2025 年選擇「Parasocial」作為年度詞彙,反映了社會媒體、AI 和虛擬世界對人類情感的深遠影響。這一年來,越來越多的人與網紅、AI 聊天機器人建立單向情感,甚至將這些角色視為心靈的伴侶。這種現象在名人與粉絲之間尤為明顯。粉絲每日追蹤他們喜歡的藝人,觀看影片,留言互動,儘管沒有實際的面對面交流,但卻感受到一種「親密感」。這種情感投射,使得粉絲覺得自己瞭解明星的內心世界,甚至將他們視為自己生活的一部分。

「Parasocial」的例子又有甚麼?我們與「偶像」的距離

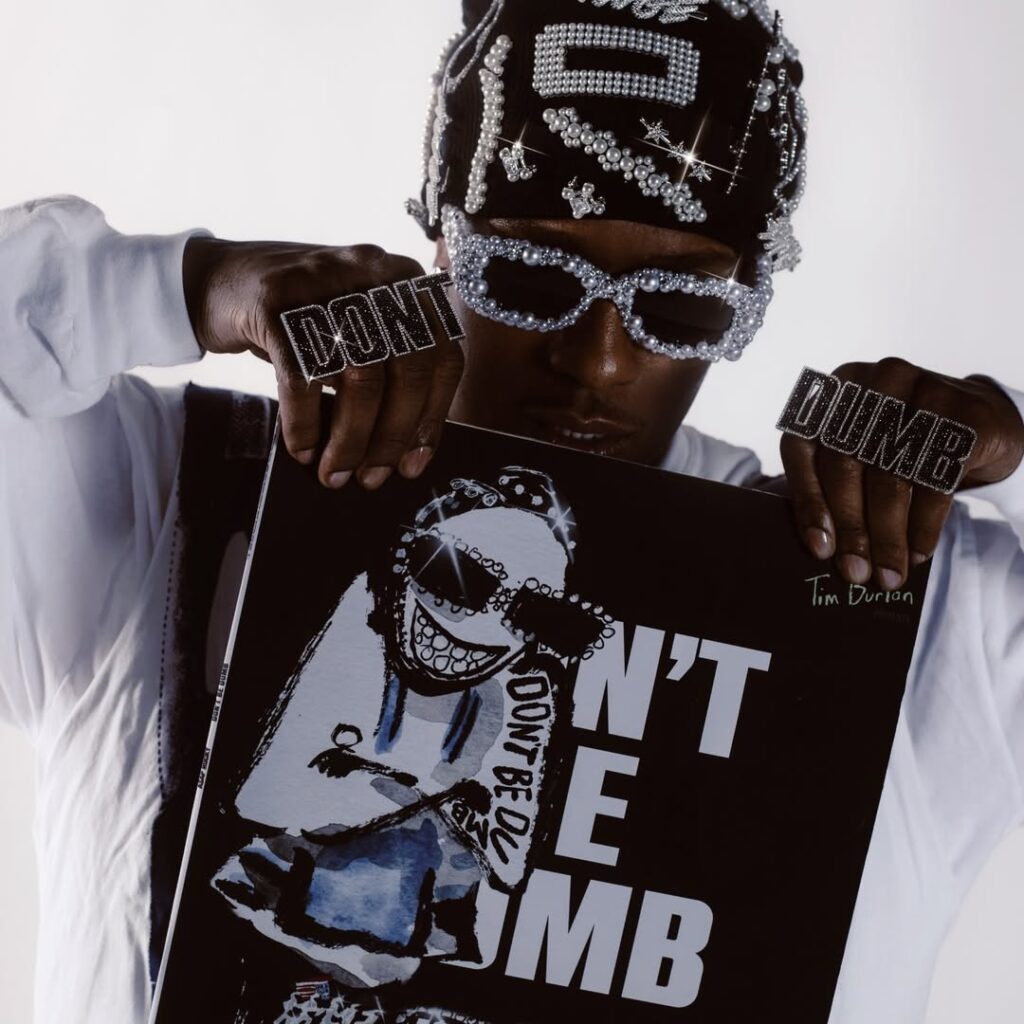

近年全球娛樂版的焦點之一是美國天后 Taylor Swift 與NFL 運動員 Travis Kelce 的訂婚消息。這對明星情侶的戀情,透過社交媒體、新聞報導和粉絲的熱議,迅速成為全民話題。許多粉絲在沒有直接互動的情況下,卻感覺自己是這段感情的見證者。從歌迷們在觀看 Taylor Swift 的演唱會、追蹤她的私生活、甚至透過媒體報導了解 Kelce 的動態時,逐漸產生一種自己是他們朋友的感覺。 Taylor 與Kelce的公開親密畫面,讓粉絲產生一種共同他們這段幸福的情感連結。雖然他們並未真正認識彼此,但粉絲的情感已經超越了單純的崇拜,成為一種擬社交的關係。這種情感的背後,是我們對明星私生活的好奇心與渴望親密感的投射:Taylor Swift 的歌聲、舞台上的魅力,與她的私生活,被粉絲想像成一個連結的橋樑。這樣的情感,不僅讓粉絲覺得自己是故事的一部分,也促使他們在日常生活中感受到一種與明星共同經歷的親密感。這亦反映出為何近年明星們紛紛拍攝有趣、貼地的短片,目的就是拉近自己與粉絲的距離,像 BTS 柾國在 2023年 直播自己睡著,便有 670 萬人「圍觀」的誇張例子,就是一個實證。

另一方面,外國媒體亦引用英國人氣歌手 Lily Allen 作為例子,也能夠幫助我們理解「Parasocial」關係的多樣性。Allen 的音樂作品,尤其是她的分手專輯《West End Girl》,深刻反映了她的情感經歷。粉絲們在聽她的歌曲時,不僅是欣賞音樂,更像是透過這些作品,與 Allen 的內心世界進行了一次心靈對話。更有趣的是,Allen 的個人生活、情感起伏,也成為粉絲關注的焦點。她在社群媒體上分享自己的心路歷程,粉絲們會對她的感情狀況產生濃厚興趣,甚至在沒有直接互動的情況下,感受到與她的情感共鳴。這種現象,正是「Parasocial」關係的典型表現:粉絲用自己的情感填補明星與自己之間的空白,形成一種單向但深刻的情感聯繫。

「Parasocial」演變:AI 與虛擬角色的重要性

除了明星與粉絲之間,AI 技術的進步,讓「Parasocial」的範疇進一步擴展。例如聊天機器人、虛擬偶像、甚至完全由 AI 生成的角色,開始扮演我們的朋友、戀人或心理導師。這些角色能夠理解我們的情感需求,提供安慰與陪伴。這不禁讓人想起電影《雲端情人》(Her)中,主角與 AI 系統建立了深厚的感情,甚至超越了傳統人際關係的界限。現實中,許多人也會與 AI 聊天機器人分享心事,將它們視為可信賴的朋友,甚至戀人。這種「擬社交」的關係,讓我們在追求情感寄託的同時,也面臨著對真實人際關係的疏離。

「Parasocial」引致的社會議題

「Parasocial」關係的普及,帶來兩面性。一方面,它提供了一種情感慰藉,幫助人們度過孤獨與焦慮;但另一方面,過度投入可能導致真實人際關係的疏離與心理負擔。當我們將情感寄託於虛擬角色或名人身上,或許會忽略身邊真正的人,甚至失去面對現實困難的勇氣。心理學家警告,現代人若沉迷於這些單向的情感聯結,可能會變得更加孤獨,甚至影響心理健康。科技的便利,讓我們更容易建立這種「擬社交」的關係,但也提醒我們要保持理性與平衡。面對「Parasocial」的持續擴散,我們應該認識到,這是一種新型的人際互動模式,但絕不能取代真正的面對面交流。科技應該是促進情感聯結的工具,而非逃避孤獨的藉口。

無可厚非的是,我們需要用心去經營與身邊人的關係,學會在虛擬與現實之間找到平衡;只有這樣,我們才能在這個科技日益深化的時代,保持心靈的溫度與真實的連結。