破除氫能安全迷思

轟鳴的引擎聲與濃烈的汽油味,長久以來一直是賽車運動的標誌性體驗。然而,當第一輛氫燃料賽車在沙特阿拉伯齊迪亞市(Qiddiya City)賽道上呼嘯而過,我們除了見證消失了的引擎咆哮和對環境的零污染的比賽,更看見了賽車運動未來可能的面貌。

這是賽車歷史上首場經國際汽聯(FIA)官方認證的氫燃料賽車比賽——Extreme H 世界盃在 2025 年 10 月成功舉行,宣佈了賽車運動已經正式邁入氫能源時代。

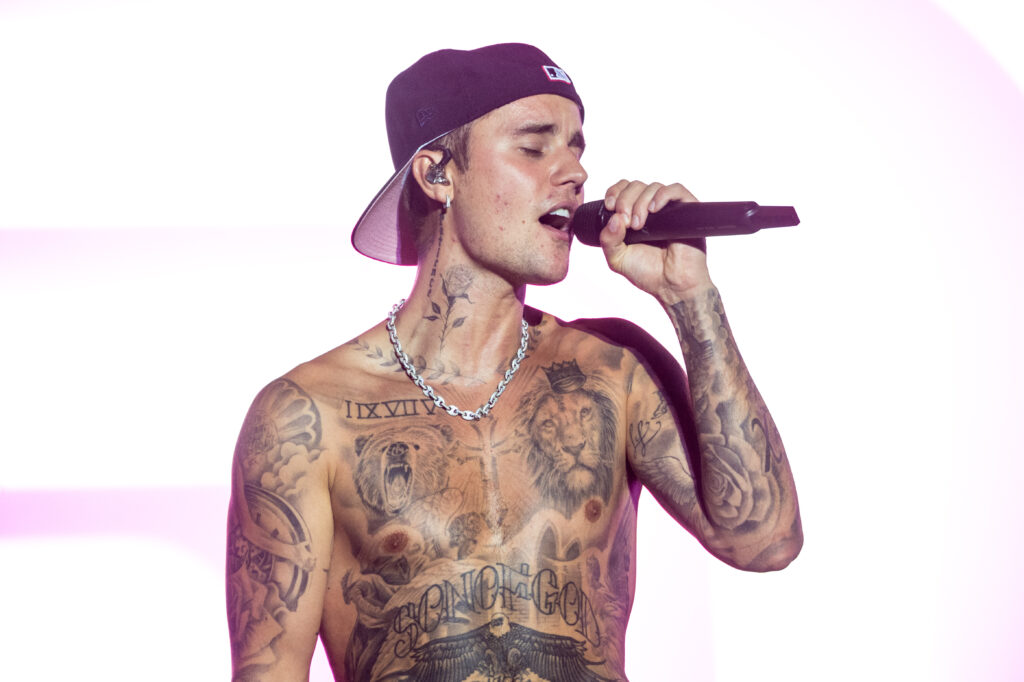

眾所周知,賽車運動的其中一個核心精神是技術革新,而氫能正是這個時代最前沿的動力技術成果。這項賽事承繼了此前全電動賽事 Extreme E 的基礎,但開創了賽車運動全新的動力系統領域。Extreme H 賽事創始人 Alejandro Agag 坦言其成功進程非常魔幻,在短短 16 個月內就從純電動的 Extreme E 賽事改朝換代跨入 Extreme H 氫能領域。這場賽事最關鍵的成就,在於透過比賽一舉擊破了「氫氣易燃易爆」的公共迷思。氫能賽車在賽場上激烈的撞擊與翻滾中依然安然無恙,成為了最有力的安全證明,為未來賽事規章鋪平了道路。

Extreme H 使用的 Pioneer 25 賽車展現了氫燃料技術的強大潛力。這款賽車擁有 550 匹馬力,僅需 4.5 秒就能從靜止加速到 100km/h,極速則可達到 200km/h。與之前的 Extreme E 賽車相比,車身結構也進行了全面革新,從雙座改為更傳統的單座賽車佈局,座位位於駕駛艙生存單元的中央,周圍環繞着保護氫氣罐和燃料電池系統的元素。最重要的是,它成功通過 FIA 的撞擊測試,成為史上首輛符合賽事規範的氫燃料賽車,因而備受外界關注,尤其是過往對氫燃料的安全性抱懷疑態度的人。

氫能賽車的未來潛力

儘管氫燃料賽車目前因安全考量,在車內加設種種保護氫氣罐的裝置而令車身平均比純電動賽車重約 300 公斤,但有頼於 Pioneer 25 賽車優秀的底盤設定,特別是由 FOX 提供的可調懸掛系統,讓賽車依然能展現出優異的駕駛動態。首屆 Extreme H 獲勝車手 Kevin Hansen 和 Molly Taylor 對新賽車的駕駛體驗讚不絕口, 形容其駕駛感受「更接近傳統賽車」。

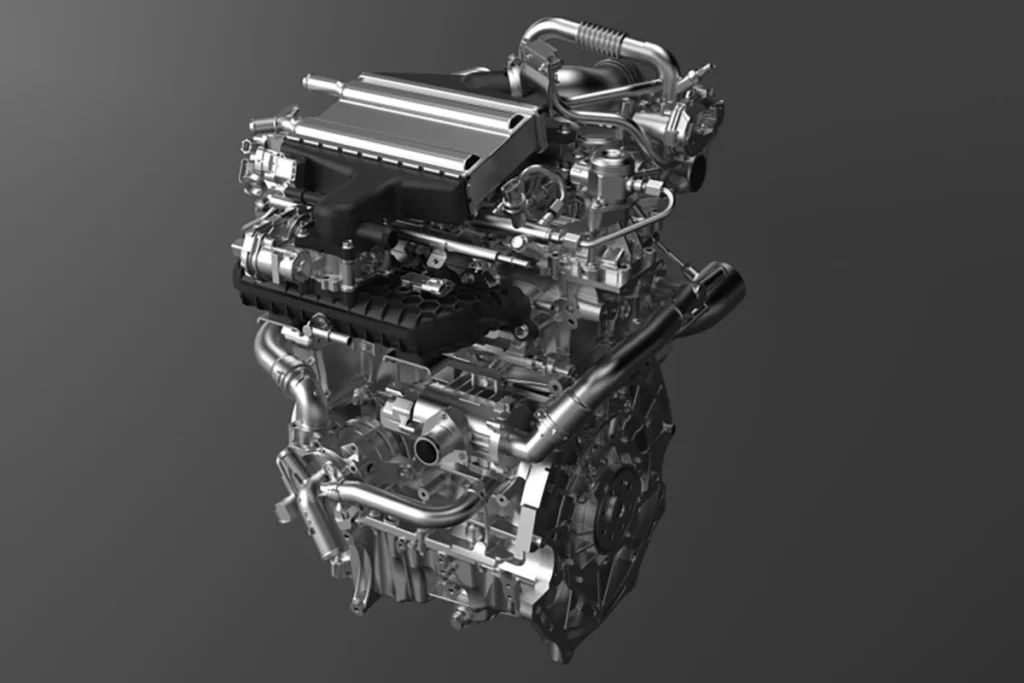

這場技術展演的真正野心,遠超越於賽道之外。Extreme H 技術總監 Mark Grain 揭示,當前賽車僅使用了氫燃料電池潛力的一小部分(75kW),未來將逐步調整燃料電池與電池組的供電平衡,這意味着賽車在性能上還有巨大的成長空間。更重要的是,賽事已吸引八家主要汽車製造商親臨觀摩,說明了 Extreme H 正從一個賽事平台,轉變為驅動整個氫能價值鏈技術創新的活體實驗室。

然而,當今氫能賽車的使命並非直接推動家用氫能車的普及。正如 Alejandro Agag 所言,其核心價值在於成為一個技術測試平台,將驗證過的氫能解決方案先應用於商用貨車、重型機械車等更適合氫能的商業運輸領域。我們必須清醒地認識到,在氫能車能夠真正得到普及之前,它必須跨越一個重大的技術障礙,就是要解決氫氣的儲存與運輸的問題——高壓儲氫罐需要承受極大壓力,液氫則需要極低溫條件,這些技術挑戰大幅提高了氫能的普及使用門檻。

氨能車的優勢和挑戰

在這樣的背景下,氨能車(Ammonia powered EV)開始進入工程師們的視野。氨(NH₃)由氮和氫組成,不僅含氫量高,更關鍵的是它在常溫及常壓下即可液化,這使得儲存和運輸成本遠低於氫氣。想像一下,未來的加油站可能只需稍作改造,就能提供氨燃料,這無疑大大降低了能源轉換的基礎設施成本。

從氫能到氨能的過渡,絕非簡單的能源替換,而是一場產業鏈的重塑。氨能產業的崛起,也將催生全新的催化劑技術、重整反應器、淨化系統等產業鏈環節,為傳統汽車供應鏈企業提供轉型升級的新機遇。

不說不知,全球第一架氨動力燃料電池電動車,是由我們香港人開發的。2021 年,由香港理工大學電機工程學系教授、電力電子研究中心主任鄭家偉教授帶領的研究團隊,成功開發出首架由氨推動的燃料電池電動高爾夫球車,技術領先全球。在這部氨動力高爾夫球車上,氨以液態形式儲存於瓶罐之中。當電動車行駛時,液態氨經過減壓轉變成氨氣並輸送到「分解爐」,爐內裝有英國牛津大學研發的催化劑,可將其中 99.9% 的氨分解為氮氣和氫氣,而殘餘的氨則會被氣體純化器過濾掉。透過以上程序,電動車便可獲取氫氣來發電。至於分解氨所得的氮氣,則會伴隨化學過程產生的水一同排走。這兩種氣體均是大氣層的主要成份,對地球環境安全無害。另外,Toyota 亦曾與中國 GAC 廣汽集團合作開發一副非量產的氨燃料引擎。

當然,氨能車也面臨着自己的挑戰,特別是高效分解催化劑的開發與氮氧化物排放的控制。但隨着材料科學的不斷進步,這些技術難題正逐步被攻克。相較於氫能,氨能更容易利用現有的燃料供應網絡,實現對傳統燃油車的無縫替代,這使得它更具商業化潛力。

在綠色出行和運輸的競速賽中,我們不必將所有希望寄託於單一技術。正如生物乙醇重整制氫等多元路徑並存發展一樣,氨能很可能與氫能、電動技術共同構成未來交通的多元能源解決方案。這種多元並進的策略,或許才是應對氣候變遷最務實的路徑。

隨着技術的持續突破,氨能車有望在長途運輸、海運乃至航空等難以完全電氣化的領域發揮關鍵作用,成為實現碳中和目標的隱形王牌。